佛弟子文库 > 真如自性文章

跟诸位讲清楚,本性照说是不可说的,因为他是不可思不可议,讲不出来,看不到,听不...

跟诸位讲清楚,本性照说是不可说的,因为他是不可思不可议,讲不出来,看不到,听不... 心性寂而常照,故为光明。今彻证心性无量之体,故光明无量也。 这是解释阿弥陀佛光...

心性寂而常照,故为光明。今彻证心性无量之体,故光明无量也。 这是解释阿弥陀佛光... 这里,讲到两个观念:因果不同时跟因果同时。 第一、我们一般在论断因果,是偏重因...

这里,讲到两个观念:因果不同时跟因果同时。 第一、我们一般在论断因果,是偏重因... 古德都有个偈子,他是这么表示,事持和理持怎么过渡,怎么样转化的:恰恰念佛时,恰...

古德都有个偈子,他是这么表示,事持和理持怎么过渡,怎么样转化的:恰恰念佛时,恰... 四住虽先落,六尘未尽空。眼中犹有翳,空里见花红。 相似即佛,我们知道《法华经》...

四住虽先落,六尘未尽空。眼中犹有翳,空里见花红。 相似即佛,我们知道《法华经》... 念念照常理,心心息幻尘;遍观诸法性,无假亦无真。 五品位随喜、读诵、说法、兼行...

念念照常理,心心息幻尘;遍观诸法性,无假亦无真。 五品位随喜、读诵、说法、兼行... 我们在此打禅七,其目的就是希望通过静坐的方式、调心的方式,达到明心见性的目的。...

我们在此打禅七,其目的就是希望通过静坐的方式、调心的方式,达到明心见性的目的。... 六显因果之事相 即显佛性之理体 佛性的理体是平等的,就是说,你不管打妄想也好,...

六显因果之事相 即显佛性之理体 佛性的理体是平等的,就是说,你不管打妄想也好,... 问: 佛教都在说不可著相、著般若,唯有一心,更无别法。请问一心就是我们的佛性,...

问: 佛教都在说不可著相、著般若,唯有一心,更无别法。请问一心就是我们的佛性,... 我们净土宗古德有一句话说得好,说是生则决定生,去则实不去。你要不学《法华经》,...

我们净土宗古德有一句话说得好,说是生则决定生,去则实不去。你要不学《法华经》,... 每个人都有佛性。念自性佛,问题是我们虽然有自性天真佛,但当下我们显现的现象都是...

每个人都有佛性。念自性佛,问题是我们虽然有自性天真佛,但当下我们显现的现象都是... 问: 什么叫见佛?是见阿弥陀佛的色身还是见自性佛?自性佛是无相无色又有何见呢?...

问: 什么叫见佛?是见阿弥陀佛的色身还是见自性佛?自性佛是无相无色又有何见呢?... 佛陀在讲楞严咒之前,他把楞严咒的一个持诵的方法,跟它的一个受持的功德,用一个简...

佛陀在讲楞严咒之前,他把楞严咒的一个持诵的方法,跟它的一个受持的功德,用一个简... 《法华经》认为,你应该是历事炼心,把顺逆的境界转成真如本性的历练。它是透过内观...

《法华经》认为,你应该是历事炼心,把顺逆的境界转成真如本性的历练。它是透过内观... 一切法门,以明心为要,一切行门,以净心为要。 这个是彻悟禅师非常重要的法语。就...

一切法门,以明心为要,一切行门,以净心为要。 这个是彻悟禅师非常重要的法语。就... 问: 一个人若无喜怒哀乐,无情,与草木何异? 妙境法师答: 知道与草木何异的这...

问: 一个人若无喜怒哀乐,无情,与草木何异? 妙境法师答: 知道与草木何异的这... 我们看第七科,明藏性即识大性。这个藏性就是我们现前一念心性。这个识,是眼识、耳...

我们看第七科,明藏性即识大性。这个藏性就是我们现前一念心性。这个识,是眼识、耳... 本品中舍利弗又打了一个妄想饭点到了,大家的午餐怎么解决?维摩大士马上观到了他的...

本品中舍利弗又打了一个妄想饭点到了,大家的午餐怎么解决?维摩大士马上观到了他的... 倓虚老和尚讲过一个偈颂,值得大家深思。倓虚老和尚有一次在山中打坐,打完坐出来,...

倓虚老和尚讲过一个偈颂,值得大家深思。倓虚老和尚有一次在山中打坐,打完坐出来,... 迈春法师的往生故事...

迈春法师的往生故事... 当然,从佛法的角度,完全赞叹、完全诃责,都不中道。佛法的意思,应该这两个法门都...

当然,从佛法的角度,完全赞叹、完全诃责,都不中道。佛法的意思,应该这两个法门都... 在楞严经中,提到离尘无体的概念。佛陀对阿难说:若以分别我说法音,为汝心者,此心...

在楞严经中,提到离尘无体的概念。佛陀对阿难说:若以分别我说法音,为汝心者,此心... 问: 请问如何修自性空观? 妙境长老答: 首先要知道什么是自性空、什么是自性有...

问: 请问如何修自性空观? 妙境长老答: 首先要知道什么是自性空、什么是自性有... 寅一、非从舌生 阿难!若复此味生于汝舌,在汝口中,秖有一舌,其舌尔时已成酥味,...

寅一、非从舌生 阿难!若复此味生于汝舌,在汝口中,秖有一舌,其舌尔时已成酥味,... 这是十缘发心的第七项了尊重己灵。 这个己灵就是我们现前一念的心性,有时候说是佛...

这是十缘发心的第七项了尊重己灵。 这个己灵就是我们现前一念的心性,有时候说是佛... 我们读天台教观,关键在哪里呢?就是你的善根很重要!一般来说,事修不影响你回家的...

我们读天台教观,关键在哪里呢?就是你的善根很重要!一般来说,事修不影响你回家的... 我们看第六段,明意与法即藏性。 这个意是内处,意根;这个法是外处,是法尘。意根...

我们看第六段,明意与法即藏性。 这个意是内处,意根;这个法是外处,是法尘。意根... 丙二、迷真起妄 真本无阴 佛告阿难:精真妙明,本觉圆净,非留死生及诸尘垢,乃至...

丙二、迷真起妄 真本无阴 佛告阿难:精真妙明,本觉圆净,非留死生及诸尘垢,乃至... 我们这一科讲到明藏性即水大性。前一科是先破妄执。也就是说,我们一般凡夫都是心外...

我们这一科讲到明藏性即水大性。前一科是先破妄执。也就是说,我们一般凡夫都是心外... 其实妄想、执着是长时间被我们忽略了。我们一般在修行强调调伏烦恼,灭除罪障。净罪...

其实妄想、执着是长时间被我们忽略了。我们一般在修行强调调伏烦恼,灭除罪障。净罪... 诸位,你说我学《法华经》,我继承什么家业? 你继承两个家业:第一个,自性清净心...

诸位,你说我学《法华经》,我继承什么家业? 你继承两个家业:第一个,自性清净心... 【得念总持,所闻不忘。】得念:得到正念,总持就是说总一切义,总一切义,持一切法...

【得念总持,所闻不忘。】得念:得到正念,总持就是说总一切义,总一切义,持一切法... 【狂心若歇,歇即菩提】 整部《楞严经》都是在讲这八个字,你那个错误、狂心就是不...

【狂心若歇,歇即菩提】 整部《楞严经》都是在讲这八个字,你那个错误、狂心就是不... 生也作无生义,往生就是无生的意思。乍一听,往生嘛又说无生,完全是两个抵触的,这...

生也作无生义,往生就是无生的意思。乍一听,往生嘛又说无生,完全是两个抵触的,这... 有情众生有佛性,但草木石头等属无情,是否具有佛性,历来有争论。但天台教理给出了...

有情众生有佛性,但草木石头等属无情,是否具有佛性,历来有争论。但天台教理给出了... 隋朝天台智者大师有《五方便念佛门》一文,其介绍念佛门的修法有五: 一、称名往生...

隋朝天台智者大师有《五方便念佛门》一文,其介绍念佛门的修法有五: 一、称名往生... 请看第十段:至诚念佛莲已种。就是我们娑婆世界的众生,只要发起至诚心称念弥陀的名...

请看第十段:至诚念佛莲已种。就是我们娑婆世界的众生,只要发起至诚心称念弥陀的名... 这个身根,是一个内处;外在的触尘冷热涩滑,是外处。身根跟这个触接触的时候,其实...

这个身根,是一个内处;外在的触尘冷热涩滑,是外处。身根跟这个触接触的时候,其实... 我们看第二段,明听与声即藏性。 听,是一个内处;声,声音、声尘是外处。当这个听...

我们看第二段,明听与声即藏性。 听,是一个内处;声,声音、声尘是外处。当这个听... 我们的一念心具足十如是─所谓的如是相、如是性、如是体、如是力、如是作、如是因、...

我们的一念心具足十如是─所谓的如是相、如是性、如是体、如是力、如是作、如是因、... 是故当知,耳入虚妄,本非因缘,非自然性。 所以,我们听闻的功能,其实只是我们过...

是故当知,耳入虚妄,本非因缘,非自然性。 所以,我们听闻的功能,其实只是我们过... 这个色尘是一个外处;见,眼根中的见,是一个内处。见去攀缘色尘,产生一种相互的作...

这个色尘是一个外处;见,眼根中的见,是一个内处。见去攀缘色尘,产生一种相互的作... 我们一个人念大悲咒,凡夫来念大悲咒,跟观世音菩萨来念大悲咒,产生的效果不一样,...

我们一个人念大悲咒,凡夫来念大悲咒,跟观世音菩萨来念大悲咒,产生的效果不一样,... 在《楞严经》的思想模式,就是空假中三观。你遇到任何的人事,你永远保持空假中三观...

在《楞严经》的思想模式,就是空假中三观。你遇到任何的人事,你永远保持空假中三观... 十番显见的道理,就是在说明我们一个菩萨在行菩萨道的时候,一定要牢牢地记住两个原...

十番显见的道理,就是在说明我们一个菩萨在行菩萨道的时候,一定要牢牢地记住两个原... 一迷为心,决定惑为色身之内,不知色身,外洎山河虚空大地,咸是妙明真心中物。 当...

一迷为心,决定惑为色身之内,不知色身,外洎山河虚空大地,咸是妙明真心中物。 当... 佛陀对我们面对五阴魔镜的一个很重要的开示。他说 然彼诸魔虽有大怒 ,所有的魔王...

佛陀对我们面对五阴魔镜的一个很重要的开示。他说 然彼诸魔虽有大怒 ,所有的魔王... 《阿含经》曾说有一大富长者,他的儿子因感情受挫折而出家修行。他出家后与比丘们修...

《阿含经》曾说有一大富长者,他的儿子因感情受挫折而出家修行。他出家后与比丘们修... 见与见缘,似现前境,元我觉明见所缘眚。觉见即眚,本觉明心,觉缘非眚。觉所觉眚,...

见与见缘,似现前境,元我觉明见所缘眚。觉见即眚,本觉明心,觉缘非眚。觉所觉眚,... 有一个老禅师带着一个沙弥在山中修行。这个沙弥跟着老禅师久了,慢慢地心中也有一点...

有一个老禅师带着一个沙弥在山中修行。这个沙弥跟着老禅师久了,慢慢地心中也有一点... 见性是恒常不变、恒常随缘,恒常随缘、恒常不变;虽然是清净本然,但它又随缘显现,...

见性是恒常不变、恒常随缘,恒常随缘、恒常不变;虽然是清净本然,但它又随缘显现,... 诸位要知道,禅定是现量境,这不是妄想哦。禅定的境永远是现量境,都是真实的。禅定...

诸位要知道,禅定是现量境,这不是妄想哦。禅定的境永远是现量境,都是真实的。禅定... 倓虚老和尚在讲《楞严经》的时候,他在期中考时出了一个题目。他说我这个期中考一道...

倓虚老和尚在讲《楞严经》的时候,他在期中考时出了一个题目。他说我这个期中考一道... 过去赵州老人,有人来问他说:狗子有没有佛性呢? 赵州老人说:没有佛性! 后来又...

过去赵州老人,有人来问他说:狗子有没有佛性呢? 赵州老人说:没有佛性! 后来又... 春秋战国时代,鲁国有一口祖先留下来的古钟,这个钟特别的庄严,也特别的大,敲起来...

春秋战国时代,鲁国有一口祖先留下来的古钟,这个钟特别的庄严,也特别的大,敲起来... 我们看第一个,开合宝掌来证明客人跟主人的道理。看经文: 即时如来于大众中,屈五...

我们看第一个,开合宝掌来证明客人跟主人的道理。看经文: 即时如来于大众中,屈五... 我们看第一段, 直指见性是心非眼。 这个地方,佛陀从众生能见的功能当中,来开显...

我们看第一段, 直指见性是心非眼。 这个地方,佛陀从众生能见的功能当中,来开显... 下面把妄想作一个总结: 我非敕汝执为非心,但汝于心微细揣摩,若离前尘有分别性,...

下面把妄想作一个总结: 我非敕汝执为非心,但汝于心微细揣摩,若离前尘有分别性,... 世尊,我等今者二障所缠,良由不知寂常心性。惟愿如来哀愍穷露,发妙明心,开我道眼...

世尊,我等今者二障所缠,良由不知寂常心性。惟愿如来哀愍穷露,发妙明心,开我道眼... 我们看现瑞许说: 即时如来从胸卐字涌出宝光。其光晃昱,有百千色。十方微尘普佛世...

我们看现瑞许说: 即时如来从胸卐字涌出宝光。其光晃昱,有百千色。十方微尘普佛世... 大乘佛法的菩萨道跟一般外道的修学有些地方是相同的,有些地方是不同的。比如说我们...

大乘佛法的菩萨道跟一般外道的修学有些地方是相同的,有些地方是不同的。比如说我们... 这个宇宙万法,惟独是我们一念心所显现,这个观念很重要。佛教的观念是认为我们的生...

这个宇宙万法,惟独是我们一念心所显现,这个观念很重要。佛教的观念是认为我们的生... 你的眼根去接触佛像的时候,产生一个识,一个明了性。根尘一碰撞就会产生一种心识。...

你的眼根去接触佛像的时候,产生一个识,一个明了性。根尘一碰撞就会产生一种心识。... 先看第一科,约着迷真。众生因为迷失了清净的本性而生起一念的妄想,那么这个时候在...

先看第一科,约着迷真。众生因为迷失了清净的本性而生起一念的妄想,那么这个时候在... 佛陀把高慢心的人,他内心的相貌讲出一个譬喻说:如人口舌自相绵味,因而水发。说:...

佛陀把高慢心的人,他内心的相貌讲出一个譬喻说:如人口舌自相绵味,因而水发。说:... 衣里宝珠的譬喻...

衣里宝珠的譬喻... 问: 弟子有一个问题纠结很久,万法都有因果,佛性为什么没有因果?本自清净的佛性...

问: 弟子有一个问题纠结很久,万法都有因果,佛性为什么没有因果?本自清净的佛性... 问: 请益法师,念实相佛,非再来大士,难以即生亲证。再来大士即法身菩萨,入登地...

问: 请益法师,念实相佛,非再来大士,难以即生亲证。再来大士即法身菩萨,入登地... 九种无为法:九无为说,穷生死蕴,就是深入地研究第八意识,种子相续,一直不断地叫...

九种无为法:九无为说,穷生死蕴,就是深入地研究第八意识,种子相续,一直不断地叫... 南无阿弥陀佛!各位法师,各位居士: 《彻悟禅师语录》,大家看这个文句: 吾人现...

南无阿弥陀佛!各位法师,各位居士: 《彻悟禅师语录》,大家看这个文句: 吾人现... 问: 当自己遇到人或事儿,刹那间就会一丝贪嗔闪过心头,第二念是思惟还真是和上一...

问: 当自己遇到人或事儿,刹那间就会一丝贪嗔闪过心头,第二念是思惟还真是和上一... 自性时时刻刻显现在我们的面前,无时不见、无处不见。...

自性时时刻刻显现在我们的面前,无时不见、无处不见。... 《大乘起信论》的真如缘起,特别是在唐朝有三种问难,我们必须要了解的。 一、真妄...

《大乘起信论》的真如缘起,特别是在唐朝有三种问难,我们必须要了解的。 一、真妄... 从《楞严经》的角度来说:妄想跟真如它们两个是同时存在的;生灭心跟不生灭心,这两...

从《楞严经》的角度来说:妄想跟真如它们两个是同时存在的;生灭心跟不生灭心,这两... 问: 我们知道了通过念佛,与佛感应道交,能去到彼岸;知道了去向,知道了发愿的重...

问: 我们知道了通过念佛,与佛感应道交,能去到彼岸;知道了去向,知道了发愿的重... 问: 请益法师,如何理解六根就是一根一心,把心贴在一心上,就用根了不用识了这句...

问: 请益法师,如何理解六根就是一根一心,把心贴在一心上,就用根了不用识了这句... 我有明珠一颗...

我有明珠一颗... 这个《华严经》的境界呀,谈四种法界。事法界,就是从随缘生起的现象界,他有种种的...

这个《华严经》的境界呀,谈四种法界。事法界,就是从随缘生起的现象界,他有种种的... 当我们把心带回到心性的时候,应该怎么修呢?全修在性。你这个时候在心性当中要修习...

当我们把心带回到心性的时候,应该怎么修呢?全修在性。你这个时候在心性当中要修习... 方听无生曲,始闻不死歌,今知当体是,翻恨自蹉跎。 如果我们要走上既坚固又圆满的...

方听无生曲,始闻不死歌,今知当体是,翻恨自蹉跎。 如果我们要走上既坚固又圆满的... 我们佛教在止观当中的修学,因为修行人因地发心的不同,大致上我们有二种的差别:一...

我们佛教在止观当中的修学,因为修行人因地发心的不同,大致上我们有二种的差别:一... 而妄从真起,波逐水生。即念即空,居然本体。非于念外别得菩提,故云万法虚伪,唯是...

而妄从真起,波逐水生。即念即空,居然本体。非于念外别得菩提,故云万法虚伪,唯是... 法华经云:佛以一大事因缘出现于世,这件大事,就是开示众生悟入佛知见。修行人自修...

法华经云:佛以一大事因缘出现于世,这件大事,就是开示众生悟入佛知见。修行人自修... 在《六祖坛经》忏悔品中,六祖首先开示:善知识,此事须从自性中起。此事是指生死解...

在《六祖坛经》忏悔品中,六祖首先开示:善知识,此事须从自性中起。此事是指生死解... 【原文】 古德有言:唯有径路修行,但念阿弥陀佛。梵语阿弥陀,此云无量寿,佛者觉...

【原文】 古德有言:唯有径路修行,但念阿弥陀佛。梵语阿弥陀,此云无量寿,佛者觉... 禅是总持法门,无不从此法界流,无不还归此法界。我们能够相信,修持这一法真是火中...

禅是总持法门,无不从此法界流,无不还归此法界。我们能够相信,修持这一法真是火中... 修《楞严经》的人就是,我不随你阿赖耶识而转,我安住一念清净心,你才能够跟过去彻...

修《楞严经》的人就是,我不随你阿赖耶识而转,我安住一念清净心,你才能够跟过去彻... 持至一心不乱,实相妙理,全体显现。西方妙境,彻底圆彰。即持名而亲证实相,不作观...

持至一心不乱,实相妙理,全体显现。西方妙境,彻底圆彰。即持名而亲证实相,不作观... 从净土宗的角度来说,我们要跟阿弥陀佛感应道交,必须要具足三种主要的思想,或者讲...

从净土宗的角度来说,我们要跟阿弥陀佛感应道交,必须要具足三种主要的思想,或者讲... 【原文】 有修净土忏法者,一僧谓曰:经不云乎?若欲忏悔者,端坐念实相,胡为是仆...

【原文】 有修净土忏法者,一僧谓曰:经不云乎?若欲忏悔者,端坐念实相,胡为是仆... 圆顿止观为什么对大乘善根薄弱的人没有用?就是说,圆顿止观的修法,简单就四个字,...

圆顿止观为什么对大乘善根薄弱的人没有用?就是说,圆顿止观的修法,简单就四个字,... 《大报恩经》里面,善友太子到海中取如意宝,要满众生愿。我们这个宝是如意宝,我们...

《大报恩经》里面,善友太子到海中取如意宝,要满众生愿。我们这个宝是如意宝,我们... 真心不堕妄境!就像一面镜子,镜子可以照了整个外境,但是它跟外境没有真实地结合。...

真心不堕妄境!就像一面镜子,镜子可以照了整个外境,但是它跟外境没有真实地结合。... 问:净土法门摄受各类不同根机的众生,果然是很广大的,我不敢再评议了。然而我也曾...

问:净土法门摄受各类不同根机的众生,果然是很广大的,我不敢再评议了。然而我也曾... 《楞严经》的观念,觅心了不可得的意思,不是说它的作用不存在,不是的。我们这一念...

《楞严经》的观念,觅心了不可得的意思,不是说它的作用不存在,不是的。我们这一念... 我们日常生活的空观跟假观,都是培养第二念。第一念落入相状、因缘,正常。生死凡夫...

我们日常生活的空观跟假观,都是培养第二念。第一念落入相状、因缘,正常。生死凡夫... 法身的相貌,他是常住的,他没有生灭变化,那是恒常存在,没有消失跟断灭的情况,叫...

法身的相貌,他是常住的,他没有生灭变化,那是恒常存在,没有消失跟断灭的情况,叫... 【观性元真:殊不能知生灭去来,本如来藏,常住妙明,不动周圆,妙真如性;性真常中...

【观性元真:殊不能知生灭去来,本如来藏,常住妙明,不动周圆,妙真如性;性真常中... 刚开始都是带妄修真,平常打打妄想,也来听听课,也来打打佛七,打完佛七以后,回去...

刚开始都是带妄修真,平常打打妄想,也来听听课,也来打打佛七,打完佛七以后,回去...

《楞严经》跟《法华经》的共同点,都是正念真如,都是把心带回家。 《楞严经》偏重...

我们的本性跟我们的心,跟这个意识有什么不同

心性寂净到极点,光就出来了

因果究竟是同时还是不同时

念到能念的心和所念的佛打成一片

六即佛之相似即佛

六即佛之观行即佛

要明心见性,首先要知道如何调心

六即佛之理即佛

心中的佛可否带我们到极乐去呢

生则决定生,去则实不去,到底有生有去吗

念自性佛是不是也是念阿弥陀佛

是不是念佛念到清净心就叫见佛了呢

为什么楞严咒一定要用心去持

把顺逆境界转成真如本性的历练

两个人同时布施,为何差别那么大

一个人若无喜怒哀乐,与草木何异

六识其实是一念心性当下具足的

十方国土中进食的方式多种多样,不可思议

为什么打妄想的就是真如

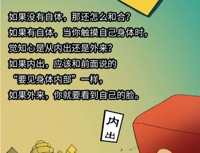

【佛学漫画】明心见性为什么还要精进念佛

你要做三件事情: 内观真如、离相清净、借相修心

离尘无体,你的心跟谁借来的

如何修自性空观

美好的滋味是从舌根而来的吗

烦恼中有佛性

你是用什么道理来说服自己厌离娑婆的

第六意识是怎么去创造法尘的

五阴的本质,到底是真还是妄

明藏性即水大性

烦恼活动的时候,为何提佛号没有用

学《法华经》继承了什么家业

明心见性并不难,悟后起修才是个大问题

无明虽然颠倒,觉性依然不动

极乐现前时,才能体悟到生即无生义

【推荐】无情物也有佛性吗

五方便念佛门

至诚念佛莲已种

身与触即如来藏性

听与声即如来藏性

一念心性具足十如是

为什么听闻的功能当体就是真如本性

我们见到各种景象是怎么有的呢

放掉生命的假相,安住在不生不灭的本性

先修空观来破执着

如何将中道之理运用于实际修行中

为什么我们会变成迷惑凡夫

临终的时候,拼的就是决心了

短暂的十念佛号怎能灭除这么多的罪业呢

六道的十类众生是怎么来的呢

假借众生的因缘来开显自性的功德

为什么生命有无量的可能性

十世古今始终不离于当念

日常生活中要怎么用功

狗子为何没有佛性

从本来面目来发动佛号,每一句佛号都是不可思议

见性是离一切相的,没有寂静相,也没有扰动相

直指见性是「心」非「眼」

没有找到真如自性,所以才会寂寞

凡夫的一念心被两种障碍所缠绕

先找到根本,才有资格修学

找到清净本性,这才是成佛的根本

宇宙万法惟独是我们一念心所显现

法性本来空寂,但是因果丝毫不爽

清净本然的本体,怎么会有染净因果呢

高慢心所招感的三种地狱

【佛学漫画】《法华经》故事之衣里宝珠的譬喻

佛性为何没有因果,它是如何产生染污的法

法身大士为什么选择实相念佛这个难行道

觉得环境不好,为何不把你的心换一换呢

大安法师2024年正月初三开示|一念与十界

第一念是哪里来的?如何让它不起

【佛学漫画】水中月

真如缘起的三种问难

从妄想转向真如就靠这六个字

我们本来是清净的,怎么染上了贪瞋痴的

反闻闻自性有没有修持的具体方法

【佛学漫画】我有明珠一颗

《华严经》的四种法界

把心带回到心性时,应该怎么修

虽然控制不了妄想,但是要知道什么是妄想

不管遇到什么因缘,它就是回光返照这个明了的心性

万法虚伪,唯是一心,了悟自心,触目菩提

【佛学漫画】真心

五分法身香

心若有迷,便要至诚念佛,即能唤起心性觉醒

心地一明万法明

不随妄转,心常觉照,安住真如

这个名号开显自性宝藏的力量太大了

【推荐】要走出你的妄想,才可以感应道交

我以异方便,助显第一义

不要求因果的回报,因为真如会回报你

分别名相不知休,入海算沙徒自困

我们的本来面目是不受染污的

求生西方净土与唯心净土本性弥陀,互相矛盾吗

「觅心了不可得」的含义

先把自性功德力现出来,再来处理问题

为什么佛菩萨的法身能常住呢

站在本来无一物的角度来面对人生

妙莲老和尚

妙莲老和尚 其他法师

其他法师 六祖慧能

六祖慧能 净慧法师

净慧法师 太虚大师

太虚大师 净界法师

净界法师 印光大师

印光大师 慧律法师

慧律法师 善导大师

善导大师 莲池大师

莲池大师 广钦老和尚

广钦老和尚 虚云老和尚

虚云老和尚 圆瑛法师

圆瑛法师 宏海法师

宏海法师 玄奘大师

玄奘大师 大安法师

大安法师