念头未起,灵然清净,本无我人,此其所以一切病患奈何他不得。岂惟病患奈何他不得?纵十方诸佛,尽其神力,亦摸索他鼻孔不着。念头既起,即有人我能所成敌,触处爱憎,爱憎既炽,则绵然交战于胸中,瞬息无停,头头物物,莫不见障。

如此等人,岂特病患中,受大剧苦?就无病患时节,被他爱憎,使得慌慌忙忙一点做不得主。何况正在病时,攒心彻骨之痛,呻吟苦楚,情识种种,又安做得主?虽然,此就常人言之耳,若智者分上,必有个消遣处;若无消遣处,临一切病患,便作不得主,不免随他种种楚痛去也。

且道,如何是消遣的法子?

我今且问,能知痛者毕竟是何物?所痛者又是何物?若无所痛,知痛者不有。若无知痛者,则所痛于我有何交涉?大丈夫到这时节,正好作观想,毕竟寻究能痛所痛,是一是二,一则能所尚无,阿谁受痛?二则能是能,所是所,能痛毕竟不是所痛,能痛若是所痛,又则是一,一则本无能所,受痛者阿谁?

公于此直将痛苦中种种憎爱,憎爱情识,转为一个观想:命挨将去,毕竟要知痛者是谁为崇?果然推得入头,不惟业消痛除,敢保参禅一节,从此结案。

所以古人病患中发明心地者不少,故昔人见病患不来,惭惧悲泣,窃痛责己,此必诸佛舍我,不冥加我故,若肯冥加则病患不离,何以故?

盖众生从无量劫来,迷却本明广大灵然之体、活泼清净之心,执此浮想,及这臭躯壳子,保惜不舍。

若是病患苦痛煎迫,众生自然悟此身危脆、臭秽不净,有此念头起时,更得善友傍敲暗击:“此身臭秽,不堪保惜,此相不实,又何憎爱?”

病者果是个英灵种草,闻此言句,不唯这些病苦不顾,直饶飞矢刺目,拔刀撼胸,但恨观想不纯熟,向上不明彻,岂有闲工夫,在臭躯壳上,作活计耶?道理即如天,有警人君之慈,则垂象现彗。

今日宇泰,刚发心究此大事,便有此病苦来魔,此实诸佛冥加在公,不可不省,贫道见公有此病患,既为公忧,又为公喜。

来果老和尚

来果老和尚 道证法师

道证法师 蕅益大师

蕅益大师 宏海法师

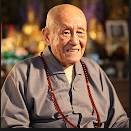

宏海法师 梦参老和尚

梦参老和尚 玄奘大师

玄奘大师 大安法师

大安法师 如瑞法师

如瑞法师 弘一大师

弘一大师 省庵大师

省庵大师 界诠法师

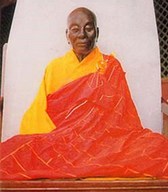

界诠法师 妙莲老和尚

妙莲老和尚 圣严法师

圣严法师 其他法师

其他法师 憨山大师

憨山大师 六祖慧能

六祖慧能