常言道“人生不如意事十有八九”,人活一世难以一帆风顺,常是苦多乐少。烦扰困于心,无以解决,常纠缠不去,积郁成疾。故大德高僧那般泯除妄执、超脱生死的人生境界格外令人向往。因而,不少人通过和出家师父往来互动,亲近佛法,感受僧家清净坦然的生活之道。从古至今不乏名流大家交游高僧大德的记述。

早在晋代,在家人同僧人的交往便见于书中记载。《晋书·谢安传》载述谢安没有出仕的时候,“寓居会稽,与王羲之及高阳许询,桑门支遁游处,出则渔弋山水,入则言咏属文”。其中的同行者支遁,便是当时的东晋名僧,精通佛理,且有诗文传世。

由于寺庙大都坐落于山林幽美的地方,与僧人一同登山涉水、吟诗谈禅,是唐宋文人与僧人交游比较多见的方式。白居易被贬为江州司马后,同东林寺僧人法演、智满、士坚、神照等十七人曾游览庐山东林寺。白居易在《游东林寺序》中写道:

自遗爱草堂历东西二林,抵化城,憩峰顶,登香炉峰,宿大林寺。大林穷远,人迹罕到。环寺多清流苍石,短松瘦竹。寺中唯板屋木器,其僧皆海东人。

山高地深,时节绝晚。于时孟夏,如正、二月天,山桃始华,涧草犹短;人物风候,与平地聚落不同。初到恍然,若别造一世界者。因口号绝句云:“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。长恨春归无觅处,不知转入此中来。”

古时交通多有不便,住宿等商业模式并不发达。旅途之中,遇到可以寄宿的寺院,安顿疲劳的身体之余,还能感受清净幽美的方外境界,自是别具风情。翻检文人集册,可以发现大量“宿寺”的题咏。张继《宿白马寺》有云:

白马驮经事已空,断碑残刹见遗踪。

萧萧茅屋秋风起,一夜雨声羁思浓。

古时寺庙接纳挂单为羁旅人士提供方便。宋元之际的文学家邓牧游雪窦山,“主僧少野有诗声,具觞豆劳客,相与道钱塘故旧”,诗中的僧人热情地邀他住宿;清人罗文俊游岳麓山,“山僧煮茗清谈,烧笋侑脱粟,饱食一过,清芬可人” ,领略到山中寺院的恬淡与素斋滋味。

由于寺庙多偏僻幽雅,僧人待客至诚,古代读书人不少在寺庙临时寓居,读书备考。嘉祐元年(1056年),苏轼到京城汴京参加进士考试,就寓居兴国寺,在那里与其弟苏辙一道悉心准备,于次年二月通过礼部主持的进士考试,大获欧阳修赏识,名震京师。

“客至莫嫌茶饭淡,僧家不比世情浓。”僧人对待来客都是平淡从容,不以贫富贵贱来区别。《南海寄归内法传》记载:过去佛陀住世时,客僧到来,他亲自唱道:“欢迎!”印度僧人更是定下不少待客的礼仪,接待来客时,不论是新客、旧友、弟子或老朋友,都须上前说“莎揭哆”,即“欢迎!”如发现来的是新客,应接着说“窣莎揭哆”,即“非常欢迎”。来者幼小,请他在僻静处居坐;来者尊老,则请他坐到堂前。

佛门讲“待客以至诚为供养”,佛门的待客之道,其实就是平等至诚,不做什么排场讲究,而在平淡诚朴之间见真情。因为与人打交道,最重要的是持有一颗朴实、平等的心。

唐宋时期,不少士大夫佛学修养亦颇深厚,与僧人的交游中留下了不少禅门机锋公案。《五灯会元》中有这么一则故事,苏轼在荆南时,听闻禅师玉泉皓机锋敏捷,想领教一下,于是换了身便服去拜见。

玉泉皓问:“尊官高姓大名?”苏轼故意说:“姓秤,就是秤天下长老的秤。”禅师突然大喝一声道:“那你称一称我这一喝有多重?”苏轼无言以对,对禅师以尊礼相待。

寺院是僧人们主持弘法之场所,自有其清净庄严。善信们入得寺院,虔敬礼拜诸佛菩萨之余,诵经品茗,漫步静心,本足以调适心情、减轻忧虑。佛门有云:“世情看淡一分,则道念增长一分。”出家人求无上佛道,他们远离俗念,清净高洁,我们本不宜多有打扰。但若有机缘,于僧人中遇一善知识,得其引领,既可修习佛法,又可学其品行高洁,也是夙有佛缘的欢喜事。

虚云老和尚

虚云老和尚 圆瑛法师

圆瑛法师 来果老和尚

来果老和尚 道证法师

道证法师 蕅益大师

蕅益大师 宏海法师

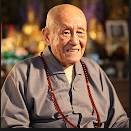

宏海法师 梦参老和尚

梦参老和尚 玄奘大师

玄奘大师 大安法师

大安法师 如瑞法师

如瑞法师 弘一大师

弘一大师 省庵大师

省庵大师 界诠法师

界诠法师 妙莲老和尚

妙莲老和尚 圣严法师

圣严法师 其他法师

其他法师