禅宗有一个雪峰禅师,他在福建的一个道场做方丈。福建是沿海地方,有一个内陆的比丘来参访他。去见过方丈顶礼以后,雪峰禅师就问了,你从什么地方来?这个禅师说,我从内陆很远,从西北那个地方一路走到南方,来求见您老。雪峰禅师说,你一路辛苦了,走这么远的路。这个禅师说,仰慕道德,不惮辛劳。仰慕您高超的道德,所以我不害怕辛劳。

你来找我干什么呢?请和尚开示。雪峰禅师就说:出去。讲两个字而已,就走了。

出去,这句话的意思就是说,我们凡夫的一念心,都是习惯在有相的境界分别活动,在色声香味触法的境界活动。你要我开示,我就告诉你一个方法好了,你不要在色声香味触法的境界活动了,从色声香味触法的境界里面出去。出去到哪去呢?云何应住、云何降伏其心呢?你进入到毕竟空的境界去,这就是出去,刚好是这句话,从假入空观。

就是一个初学者不适合在假名假相的境界中分别,你应该要先净化你的自性执,应该先做这个工作。所以雪峰禅师说,你先出去好了,你现在还不是在假名假相分别的时候,这个叫二谛观。这个地方的二谛主要偏重在真谛,依止世俗谛而趋向于真谛,重点还是在真谛。亦名慧眼,慧眼就是空观的智慧。亦名一切智,因为一切法的总相就是空,它能够通达一切法的总相,所以叫一切智。

这个空观,看智者大师的证果次第,把它安排第一个,它是大乘菩萨的一个基础的观法。这怎么说呢?我们行菩萨道,发了菩提心,菩萨发阿耨多罗三邈三菩提心,云何应住?云何降伏其心?这的确是一个非常严肃的问题。这个菩萨开始去弘扬佛法广度众生,做各式各样的义工来实践他的菩萨道,他有这样的一个心情要利益众生,但是这个菩萨的内心要如何地安住自己?

我们刚开始在安心是依止业果的道理,思惟我们的行为有善业、有罪业。罪业的因缘会使令我们堕入到卑贱痛苦的果报,善业的因缘会使令我们成就尊贵快乐的果报,我们刚开始是依止这样的思惟。所以我自己的安心,应该安住在善业,要避免自己去造罪业。我在度众生的时候,别人怎么样我不管,我要求我自己不造罪业,安住在善业的境界,深信业果,断恶修善,刚开始菩萨是这样,这是对的。

但是慢慢慢慢这个菩萨事业越做越大,所缘境越来越广,遇到了人事因缘也就越来越复杂了,慢慢地他会觉得这样的道理已经不足以安心了,因为很多很多的错综复杂的人事因缘,不是善恶这两句话就能解决的。世间上的很多事情是不能讲清楚的,这个时候他开始感到弟子心不安。虽然我要求我自己断恶修善,但是发觉这样的道理还不足以安心。

那么这个时候菩萨应该怎么办呢?就要进步,从假入空。就是说你不要分别谁对、谁错,他对你错,这些有相的善恶业果完全放下,你安住在一切法毕竟空的空寂的体性上去。把你心中的所有的名言分别全部的停下来,你会发觉到:哎呀,这是一个大安乐处啊!在这个境界里面都不必讲任何的理由,也不必为谁辩解,你内心当中跟你的真如佛性念念地相应,那种寂静的境界,这个就是最大的安乐处。

这个菩萨道的大悲心,他是依止空性发动出来的,不是依止我执、我见。这个就是从假入空观,亦名二谛观,亦名慧眼,亦名一切智。这是通达一切法的总相的智慧。

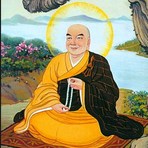

印光大师

印光大师 慧律法师

慧律法师 善导大师

善导大师 莲池大师

莲池大师 广钦老和尚

广钦老和尚 虚云老和尚

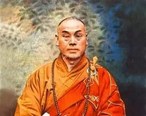

虚云老和尚 圆瑛法师

圆瑛法师 宏海法师

宏海法师 玄奘大师

玄奘大师 大安法师

大安法师 界诠法师

界诠法师 圣严法师

圣严法师 憨山大师

憨山大师 绍云老和尚

绍云老和尚 智者大师

智者大师 来果老和尚

来果老和尚