对于一个有情众生而言,一旦形成阴阳之隔,就好像你活着他死了,就失去了联系。实际情况并非如此,有情之间是无法失联的,“生死”、“存亡”并不是绝对的生命特征,应该更贴切地理解为“隐”和“显”的关系。六道情状唯同一心体所造,随业到哪一道,就会显现在哪一道,另外五道则隐而不显,隐显相互依存又相互转换,凡夫看不清全部而只能感受片面,便将隐显转换误以为是生离死别。实际上轮回不息,神识常在,只不过有四种不同的情状在串联而已。

我们比较熟知的是死后的中阴身阶段,这时间段称为“中有”;还有到人道来投母胎,初受生之际,刹那间五蕴入胎的初念,称为“生有”;在生之后、死之前的一生,由过去所本的业感之有称为“本有”;由过去业力感一生果报,到命终最后的刹那,五蕴状态寿命将尽时,称为“死有”;死后生前的中间环节,就是“中有”。

所以“利益存亡”,既是利益生者,也即“济生”;也要利益死者,也即“度死”。修行就是为了攻破生死之际,打通隐显的障碍,所谓的“了生脱死”正是在此体现的。

为人一世都以为自己在做主,实际上都是识的妄想分别,在将要面对死亡的时候,意识作用越来越弱,没有主宰的能力,就只能任凭业力群起而攻之。所以在我人本来罪业的存储已经占绝大多数的情况下,临命终时只有仰仗信佛的六亲眷属帮助救度,也就是说“临时抱佛脚”也是有作用的,这便是地藏菩萨的慈悲愿力。

所以临命终时,亲人应该尽可能去代此人修福,“以资前路”就是说一定会在将要命运大转化的关口,对临终人发生积极的作用。犹如准备好足够的盘缠资粮,让其一路走好,免除三恶道苦,而生人天善处,经文中比喻为省却泥泞不堪的恶路,而能到达平缓的地段。

修福的第一项是发心“悬幡盖”,就是道场中有经咒法宝的幔帐,幡盖有一个殊胜,随风而散之处,皆能传扬三宝因缘,是转轮王福的正因,乃至小王之位的果报;

第二项是“燃油灯”,燃四十九灯功德,可以照诸幽冥境,其中苦难众生蒙此光明,互相得见,悉得息苦;

第三项是“转读尊经,供养佛像及诸圣像”,读诵佛所说的圣言经典,本质上就是转我人的凡心为圣知见,供养圣像,可以说自己成就了一切有缘众生的礼拜福田;

第四项是念佛菩萨或者辟支佛圣人的名号,只要临终人听进去,熏在阿赖耶识,便是解脱成佛的金刚道种。但凡有眷属为临终人做此临终关怀、修此圣因,“如是众罪悉皆消灭”。

进入“中有”也就是“中阴身”阶段后,意味着神识已经离开色身,这一期生命已经成为历史了。人死后的中阴身,身高只有一尺左右,不受山河大地所障,也要经历小轮回,七天一次生死,一般来说四十九天后就要去投胎转世了。

经中说“身死之后,七七日内,广造众善”:首先最重要的是,命终之日切莫杀生而造恶缘,有些人父母在世时不孝顺,死后为了面子而大办丧事,必然会广造杀生之业,如此一来命债就欠在亡者身上了;其次是依止佛菩萨、三宝而做功德利益等事,比如至心勤恳地设斋供养,奉献佛僧,所谓“三宝门中好求福”;千万不可求神拜鬼,如果依此迷信活动而行事,对亡者而言不但不顶事儿,还会雪上加霜地害事儿(可以障碍亡灵,导致本来能得的人身也会推迟,本来可以生天而未能生天,本来会往生净土而没有成功,特别是后者,则罪过就太大了)。

如果能依法做功德,不但利益亡者,阳上人也得利益,而且比例更大,七分功德中,六分功德归生者自利,这正是“利益存亡”的内涵。

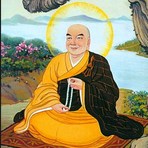

六祖慧能

六祖慧能 净慧法师

净慧法师 绍云老和尚

绍云老和尚 太虚大师

太虚大师 净界法师

净界法师 智者大师

智者大师 印光大师

印光大师 慧律法师

慧律法师 善导大师

善导大师 莲池大师

莲池大师 广钦老和尚

广钦老和尚 虚云老和尚

虚云老和尚 圆瑛法师

圆瑛法师 来果老和尚

来果老和尚 道证法师

道证法师 蕅益大师

蕅益大师